System 2 / TANNOY “System”シリーズの最下位モデル。

上位が全てデュアルコンセントリックだったのに対し、これだけは普通の2Wayだった。

ユニット保護用ネットは色々あって駄目になったので全て撤去してある(真似しない様に)。

ちなみに当時はまだMercuryシリーズの様な低価格帯モデルは輸入されていなかった。

いわゆる更新記録(靖間 誠PC日記兼用)

西暦2004年7月−10月分

西暦2004年7月31日 “一段落”

実に一ヶ月半ぶりの日記更新である。

その間森瀬の人の会社の事務所の屋根裏(当然の様に冷房は無い)で寝起きして某書籍の原稿とか書いたり、墨田区内の某ソフトハウスにバイトに行く様になったり、やはり墨田区内の某所に引っ越したり(またもOkd氏にお世話になった(大感謝))していたのだが、その間結構長い間自前のネット環境が使えなかったり、ひどく忙しかったりしたので更新が滞っていた。

実はその間に届いていたメールの一部(定期的に届いているスパムメール(死)のタイムスタンプに空白の期間がある)もロストしていた模様で、もしかしたらマズい事になっているのかも知れない(汗)。

お心当たりの方は再度ご連絡頂ければ幸甚であります。

そういえば先日、森瀬の人から依頼された仕事の関係で、HDD内のデータの追い出し作業を行わねばならなくなってDVD-Rにバックアップを取る事にしたのだが、GMA-4020Bでの書き込みに適したマクセルの2倍速メディアが完全に市場から姿を消していて、非常に困った事になってしまった。

実の所GMA-4020BでもファームウェアをA109あたりに更新してあれば4倍速メディアに書き込めるし、そもそもマクセル製2倍速メディアも多少ストックがある(実はネット通販であれば「MB」というマクセルOEMの超高品質2倍速メディアが入手できるのだが、それを買ってしまうのは最後の手段である)のだが、やはり4倍速メディアへの書き込みは当初想定されていない使い方だけに好ましくないし、残された貴重な2倍速メディアをバックアップで使い潰すのも勿体ない。

かといって-RWや-RAMに書き出すのも何かが違う気がするし高コストにつくから、結局熟考の末、別途高速書き込み対応の新ドライブを購入する事にした。

で、何を買うべきかという事でこの辺に詳しいバイト先の偉い人に相談してみたら、「ND-25x0かGSA-4120B」(実はもう一つ有力な候補が挙がったのだが、それは某社の発売前の製品なのでここでは型番を書けない(汗)し、そもそもまだ買えない(苦笑))とのご託宣であった(謝)。

そんな訳でバイトが終わってから秋葉へ出て色々回った末、祖父地図にて\7,500(税込)でGSA-4120Bの中古品を購入。

中古といっても6月製造の殆ど新品同然の代物で、しかもキャンペーンだか何だかで\1,000値引きがかかったので実質\6,500での購入と相成った。

先月頭の発売直後の新品価格からすると約1/3での購入という事で、まぁ、これなら失敗でも我慢できる範囲である。

購入後早速TDKの8x DVD-Rと誘電の8x DVD+Rを買ってテストしてみたのだが、いや流石に速いし静かだね、これは(苦笑)。

何しろ誘電8x +Rの方はこのドライブだと12xで書き込めてしまうのだから。

もっとも、流石にこのクラスの書き込み速度になるとHDDの性能とかフラグメンテーションの状態とかがストレートに反映されてしまう様で、フラグメンテーションのひどい MAS3367NP上のファイル書き込み時には何度かDJ4の書き込みキャッシュバッファのグラフが0%になるのを見てしまった(苦笑)。

ちなみに、書き込み前にメディアタイプをチェックするとTDKの8x -RはベンダコードがTYG02で誘電OEM(涙)であった。

先日発売された森 康裕氏の「DVD/CD-Rパーフェクトデータ」(良い本なのでCD-R/RWやDVD±R/RWに関心のある人は必ず一冊は買う様に)ではこのタイプは全数TDK内製って書いていたんだけどなぁ・・・・(溜息)。

西暦2004年8月7日 “バックアップ”

HDDのデータをひたすらDVD-Rにバックアップ。

GSA-4120Bは確かに速いのだが、空のMAM3184MCに一端イメージ作ってから書かないと4倍速以上ではST3160023A “Barracuda 7200.7”のデータは書き込みが追いついていない様だ。

まぁ、デフラグもロクにしていなかったから、その辺が影響していた可能性も高いが、MAS3367のバックアップでも8倍速とか12倍速とかだとオンザフライの場合書き込みに追いついていない事が何度かあった事を勘案すると、やはりこのクラスの高速書き込みは厳しいのだと思う。

森瀬の人からI-O DATAのNE-ECC-64Mx2を購入。

末期の9821系マシンのユーザーには言わずと知れた1枚当たり64MBのECC EDO DRAM SIMMで、既にRa300には同じものを一組入れてあったので、これで同機はようやくメモリ256MBとなった。

同じものを4枚揃えた理由は今更言うまでもない事(苦笑)なのだが、ともあれこれでこのマシンは製造元であるNECが公表していた実装メモリ容量の上限に到達した事になる。

現実には128MBのECC EDO DRAMを4枚挿せば512MBまで行ける(チップセット自体は1GBが上限になる)のだが、64MB*4=256MBでさえ実現までに(Xv13/W時代から数えて)7年近くかかった事を考えると、先はまだまだ長そうだ(苦笑)。

西暦2004年8月9日 “E231”

歯医者へ行くのに総武線のE231で錦糸町へ。

103や209よりはずっとマシだが、それでもつくづく安い電車だと思ってしまうのは、まぁ私が関西生まれの関西育ちである以上致し方あるまい(苦笑)。

207を知らなければこれでも良く見えるかも知れないが、知っていればこれを「良い」と評価する事はまず無いだろう。

まぁもっとも、関西圏でもこれ以上に凄い電車がかつて存在していて、その名を大阪市交通局30系と言った(無塗装・無装飾・単一曲線の屋根R・ビニールレザー+FRPの公園のベンチの様な座席・極限まで単純化されてこれ以上安くできないコイルバネ台車、と大阪万博の為に生まれたオリジナルのあの形式(私は71年生まれなので万博は知らないが、それでも桃山台在住の伯父の家に行くのに利用していた関係で、「銀色一色で公園のベンチの様な椅子」の時代の30系に何度も乗った記憶がある)こそは真に「人を輸送する機械」だった)のだが、あの電車に良く似た機能主義の権化の様なその設計コンセプトを見ていると、一時に一気に大量の電車の更新を要する場合に人が考える事は何時の時代も何処の会社も同じなのではないか、と思う。

中でもいただけないのは、初期の大阪市交30系同様にこのE231も椅子の座り心地がひどく悪い事で、せめてこれ位はもう少しマトモにして欲しいところである。

ちなみに、帰途は半蔵門線に乗ったのだが、こっちの東急新5000系(E231と共通設計。ちなみにこの形式を見て20年程前(当時はまだ3000番台の釣掛駆動車がゴロゴロしていた)に張殻構造の先代に目蒲線で乗った時の事をふと思い出した)も椅子があまり良くなかったので、このシリーズは基本設計の段階でアレなのか? とか思ったりしている。

但し同じ東急車輌製でも京浜急行の車は割とマトモな椅子が付いているので、多分これは使用者の方針なんじゃないかと推測してはいるのだが・・・。

西暦2004年8月10日 “偉大なる田舎電車”

夕食で浅草近辺をうろついた関係で、帰途東武の新栃木行き準急にちょっとだけ乗車。

嬉しい事には6050系2連*3=6連であった。

80年代半ばに、いかにも60年代の東武らしい基本設計の旧6000系の車体更新車として登場した(そしてその後野岩鉄道開業時には同社籍で台車を変更して追加新造された)この系列は、阪急2800系を始祖とする両開2扉のセミクロスシート車(消耗品である整流子のある直流電動機を使用する限り、検査蓋の配置を考えるとオールクロスシート車とするのは中々難しい。VVVF制御による誘導電動機が大流行する以前のクロス車で、何故か電動車だけセミクロスシートのものが多い理由の一つはこれである)の一つで、ロングシートが主電動機検査蓋付近に申し訳程度に配されている以外はほぼ固定クロスシートで埋め尽くされた、何というか古典的な長距離電車の風格の漂うアコモデーションを特徴としている。

特に、妙に厚ぼったい向かい合わせの固定クロスシートや、窓下部に設置された無骨な造形の折りたたみテーブル、それに光学的に妙に凝った加工の施された蛍光灯カバーの目立つ天井見付などは今の関西圏の2/3扉クロスシート車群には無い造形感覚で、どちらかと言えばかつての国鉄電車に近い雰囲気を覚えた事であった。

只、その座り心地は上々で、テーブルも折りたたんだ状態では少々邪魔だが展開すると結構重い荷物も置けて便利であるから、会津までの長距離を運行する事を考えれば恐らくこれはこれで正解なのであろう。

かつてどこだかで東武を指して「偉大なる田舎電車」と評した向きがあった様に記憶するが、成る程これは確かに偉大なる田舎電車であるな、と思った事であった。

ちなみに乗り心地はオリジナル譲りのエアサスのミンデンドイツ台車(確か阪急の2000/2300系等でもおなじみのFS345と同系だったか?)だけあってかなり優秀で、起動加速時の各制御段の切り替え衝動がちょっと大きめで気になった(乗客にとってVVVF導入の最大の恩恵の一つがこの衝動の消滅であった事は間違いない。だが、逆に最近では普通の抵抗制御の電車に乗ると辛く感じる様になった)が、この頃の電車としては充分及第点を与えられる出来であった。

西暦2004年8月12日 “お籠もり”

今日と明日はお盆休みで会社は(アルバイトなので)休み。

何でも今日はその筋の人々にとっては年に2度ある重要な祭典の開幕の日なのだそうだが、致命的に金が無いので部屋でお籠もり(合掌)。

何しろ姫路の実家へ帰省する金すら出ない有様なのだから事態は深刻である。

ま、それもこれも「自分で撰んだ拷問」なのだが(苦笑)。

・・・明日あたり、交通博物館にでも出かけてみるかなぁ。

西暦2004年8月13日 “お籠もりというか睡眠”

結局丸一日寝てしまったので交博どころではありませんでした(汗)。

それと、例の祭典は今日からでした(爆)。

ま、自分に縁が無ければそんなものだという事で(苦笑)。

夕方というか夜に秋葉へ出かけて(この辺は墨田区在住の恩恵ではある)、TDKの超硬4x版(DVD-R120HCX5F)5枚1パックと三菱化学メディアのDTR85N1を1枚、太陽誘電のCDR-80CGY10FNを1パック、それからジャンク扱いでPX-20TSiを1台\300で購入。

メディアはデータバックアップが基本目的だが、CD-Rは色々必要な時に今の手持ちメディアを使うのがあまりに勿体なくて(爆)、普段用に購入。

流石に12xの国産青タフやら16xの国産タフネスHXやら8/12xの誘電OEM品やら(他にも薙沢君から譲り受けた反射層金とかの古典メディアがあったりする)をどうでも良い様な使途に浪費するのはあんまりなので、CDU948SとPX-W8220Tで書けるものを、という事で誘電の32x品を買ってみた。

まぁ、この2機種(実家に置いたままのPX-R820T 2台もあるがこれらもW8220Tと同条件である)を前提とするとTDKが量産で青タフあたりでも復刻してくれない限りは自動的に誘電以外の選択肢は消え去る訳だが、それにしても何とかならないものだろうか、とは思う。

PX-20TSiは先日も買ったのだが、何しろ安かった(笑)のと、フロントパネルが日焼けしていなかったのでダメで元々、とスペアあるいは部品取り用にするつもりで購入してみた。

帰宅後に気づいた(というか店頭では梱包の関係で見えなかった)がTLA#は0201で、先日のが0000であった事からすると、新しいロットの製品(実際シリアルでも+13万位のナンバーになっている。但し、その間が連続しているのかどうかは定かではない)であった。

この時期のPlextor製CD-ROMドライブはファームウェアがマスクROMか何かに書かれていてアップデート出来ないので、TLA#の下一桁の数字(これが出荷時のファームウェアのバージョンの下一桁を示す)は結構重要だったりするのだが、ちょっと儲けた気分である(笑)。

で、結局今回のはコンディションが前に買ったのより格段に良かったので、AT1号機の内蔵CD-ROMドライブは交換と相成った。

西暦2004年8月15日 “不調”

最近どうもAT新1号機の調子が思わしくない。

実のところ、初物に限りなく近いTYAN Dualマザボ+ATiの(その時点での)ほぼ最新グラフィックチップという組み合わせの段階で既に終わっている(苦笑)のだが、それにしてももう少し何とかならないものだろーか。

この調子だとnForce4(仮称)搭載でPCI-XスロットとPCI Express 16x+8x搭載の板でも出た段階で何とかして乗り換え、という話になりかねない(汗)。

無論、そんな金は何処振っても出やしないのだが、そういう事を考えてしまうというのは非常に危険な兆候である。

TYANかATiがさっさとBIOSなりドライバなりを直して解決してくれれば万々歳だが、この分だと最低でもGeForce系グラカ(6800?)への移行を考えねばならないかも知れない。

・・・でも、USER'S SIDEの完成品PC見てたら、RADEON 9800XT+S2885って組み合わせのを売っているのだよなぁ・・・。

結局、夜になってS2885のBIOSをVer1.02に書き戻す。

オンボードのSerial ATAインターフェイスがデバイスとして有効だとASC-29320からのブートが出来ないという恐ろしい仕様のアレなのだが、Ver2.02/2.02bよりは余程安定しているので、この際オンボードのS-ATAには目をつぶる事にした。

というか、安定しなければオンボードデバイスも何もあったものではない訳で。

西暦2004年8月22日 “解決”

S2885+RADEON 9800PROの問題がどうにか解決。

結論から言うと、S2885のBIOS(バージョンは実は関係なかったりする)の「Chipset」→「AGP Chipset Configuration」にある「P Data Drive Strength」以下4項目の設定がメーカー推奨の「Auto」では駄目で、「Fixed(BIOSのバージョンによっては「Data」?)」で値を“1”以上に指定しなければならない模様である。

ちなみに、私のマシン環境では4項目とも“1”にするとN-Bench Ver.3等のこれまで問題が出ていた各種ベンチやゲームでVPUのリセットや暴走が起きなくなっているが、自分のマシンが普通の構成だとはとても言えない(まぁ、S2885ユーザーなら結構ウチに近い構成のマシンは多そうなのだが)ので、最適値はおのおのアミバモードでお探し願いたい。

実は一瞬GeForceFX5800へのコンバートも真剣に検討したりしたのだが、これでグラフィックに関しては現状のままでしばらくは戦える(謎)。

そういえば現在RetroPC.Netサーバがまたおかしな事になっている様である。

つくづくDIONとRetroPC.Netでトロイカ体制にしておいて良かった、と思った事であった。

ま、トップのNewebをブックマークしておいて頂ければ多分何とかなる様にはしているのだが、この調子だとOCNの方にも代替サイト用意しておくべきかなぁ・・・。

訂正。

4項目の内、下の2項目は0の方が良いかもしれない。

4つとも“1”だと3DMark03で“Nature”の亀の出る所で固まった(涙)。

下2つが“0”で上2つが“1”の場合はN-Bench Ver.3と3DMark03の両方が正しく動作するので、当分はこれで大丈夫だろう。

ちなみに、4つとも“2”にすると大変であった(苦笑)。

西暦2004年8月24日 “2型53号”

2型53号、ゆるゆると発進。

主な変更点は5576AX.infの生成用差分のWindows XP SP2対応、Personal Computerについての2,3の事柄(about PC)内に“Over the Rainbow − ごく個人的な光学ドライブ購入の軌跡 −”を新設。

まずはPX-R820Teから。

最近割と忙しいので作業は遅々として進んでいないのだが、取りあえずこんな方向で。

ちなみにタイトルは「虹」で行こうと思って“Operation Rainbow”(米軍かよ・・・)とか色々考えたが、結局これに落ち着いた。

まぁ、ドライブネタに関しては遙かに詳しくて遙かに有用なサイトが幾らでもあるので、本当に個人的な覚え書き程度の事しか書けないのだが、ここは一つ「枯れ木も山の賑わい」という事で。

なお、鉄道ネタもそろそろ新規追加を考えているのだが、こっちはこっちで諸般の事情という奴があってなかなか実現出来ないでいる。

一番痛いのは、撮り貯めたネガとポジを実家に置いてきている事なのだが・・・。

西暦2004年8月25日 “242”

バイト代が入ったので、Opteron242(OSA242CEP5AU)を1つ購入。

これまで使用の240(OSA240CC05AH)が1.4GHzだったので+200MHzの増だが、単発になった(240は2つとも売却した)ので実性能はかなり低下している(合掌)。

特に、マルチタスク状態での性能低下は予想通り顕著で、Winampで再生しながら何かをすると音が途切れる様になった(涙)。

この方面では遅くても双発の方が有利なのはAthlon MP時代から明らかだった事なのだが、何しろ超低空飛行で生活をしている現状では双発化は当分困難というか至難なので、現状で耐え難きを耐え、忍び難きを忍ばねばならない。

もっとも、エミュレータの動作を見ているとかなり軽くなっているので、前と比べてメリットがない訳でもないのだが・・・。

西暦2004年8月28日 “復旧状況”

先日来HDDが駄目になったとかでアクセス不能状態が続いているRetroPC.Net側だが、現時点でもなお復旧していない。

・・・しかし、サーバが燃えたりHDDが吹っ飛んだりするって、一体どんな業者なんだろうねぇ?

過大アクセスでサーバが燃えたりHDDが吹っ飛ぶって、マトモな機材を使ってなくて、しかも管理もロクにしていないのが明白な様に思われるのだが(汗)。

西暦2004年8月31日 “SE440BX”

Intel純正の440BXマザボであったSE440BXをジャンクで購入。

Slot1*1・DIMM*3・AGP・PCI*3・PCI/ISA・ISA*1でCrystalのISAサウンドデバイスをオンボード搭載する、非常にプレーンな仕様のATX板で、Pentium II 350MHz付きであった。

Pentium 4が3GHzオーバーで動作するご時世に今更こんな代物を買ってどうする? という話もあるが、会社でISAスロット付きの板が要るのでは致し方ない(合掌)。

で、取りあえずでSAMSUNGのM390S1620ET1-C75というPC133 CL=3のECC Registeredな128MB DIMMとGA-VDB16/PCIを挿して起動チェックし、無事動作するのを確認した。

この板、Intel純正だからオーバークロック設定が一切無い(だから中古市場では捨て値で売られている)のだが、今更こんな代物でオーバークロックしようとは思わないからこれでOKである。

Celeron 300AMHzとP3B-FかBH6あたりを買ってオーバークロックするよりも、この板にPentium III 450MHzか500MHzあたりを組み合わせた方が安い(爆)となれば、何もわざわざオーバークロックしなくとも良いだろう。

更に言えばIntel純正という事でそこらの台湾メーカー製440BX板よりずっと造りが良い訳で、そうなるといよいよ台湾製には用がない(笑)。

何しろ、幾らジャンクとはいえPentium II 350MHz付きで\799(税込)だものなぁ・・・(苦笑)。

西暦2004年9月1日 “SE440BX(その2)”

昨日買ったSE440BXだが、電源供給能力の制約でPentium III 450MHzが公式な上限となるらしい。

また、この板にオンボード搭載されているサウンドチップだが、ISAバスから信号線が来ていたのでてっきり単純なISAデバイス+Codecで2チップ構成かと思っていたら、何とPCIデバイス+ISAデバイスで、通常DOSレベルではSB16並みのISAデバイスがメインとして見えるが、Windowsでドライバが動作するとPCIデバイスとしての動作がメインになる様に切り替わる(まだDOSゲーム全盛の頃の製品だからWindowsからDOS窓が開いたりDOSモードに移行したりするのが当然で、Window上でもISAデバイス側が見えなくてはならなかった)というエレガントさに欠ける仕様で、しかも割り込みを3つも消費していたらしい(合掌)。

当然この仕様だとPCIサウンドカード黎明期に問題となったISA側リソースの取得は完璧なのだが、正直非常に頭の悪い解決策ではある(苦笑)。

西暦2004年9月4日 “PM-14”

実家から送ってもらう様依頼していたアンプが届く。

PM-14全体図。携帯電話内蔵のカメラの画角の関係で分かり辛いが、かなり分厚くて重い。

これはマランツのPM-14という1998年春にデビューしたプリメインアンプ(確かその年の秋に買った)で、何故か温度計がフロント中央に付いていたり、スピーカー端子が超イカすドイツのWBT社製だったり、と当時としてはなかなかの力作だった。

温度計回りのクローズアップ。電源が入っているとメーター周囲に明かりが灯る。

電源投入直後なので針が左に振れているが、安定するとこの反対側位の所で止まる。

背面。右側の大きなクリアパーツを使った端子が独WBT製スピーカー端子である。

ちなみにLRで2セットスピーカー端子があるのはバイワイヤー接続に対応する為。

なお、XLR端子上のCD用RCA端子だけは削り出しの高級品が奢られている。

実はこの機種、買ってから僅か半年足らずで後継のPM-14SAに切り替わった(涙)のだが、この時は流石にマランツも罪悪感を感じたのか、大改良が施されたプリアンプ基板(元々この機種はDAC内蔵であったPM-8x系の亜鉛ダイキャストシャーシを流用している関係で、DAC基板の収まっていた部分に独立したプリ基板を納めてあり、内部的にはプリとパワーが完全に分離されている)を交換しその他の改良ポイントを修正するという有償サービスが期間限定で行われ、私の持っているこのアンプもそのサービスの適用を受けていたのだが、その後1年使った所で大学を卒業した為、何と使用期間より倉庫で眠っていた期間の方が遥かに長い(4年以上使っていなかった。しかもその間にPM-14SAはVer.2に移行した(汗))という非常にかわいそうな事になっていた代物である。

おまけに例のLDプレーヤーその他を駄目にした倉庫にずっと保管されていたのでコンディションがかなり心配だったのだが、設置後電源投入し半時間程おいて動かしてみた所、往時と変わらぬスピード感のある音が出て一安心した事であった。

まぁ、肝心のスピーカー(System 2 / TANNOY)は送ってもらっていない(滝汗)ので、ヘッドフォン(K240DF / AKG)によるテストしか行えていないからパワー部の挙動は判らないのだが、この分なら多分大丈夫だろう。

後はスピーカーもだがLDプレーヤーも送ってもらわないとならないのだよなぁ・・・(溜息)。

西暦2004年9月7日 “System 2”

アンプに続いて実家から送って貰ったスピーカーが届く。

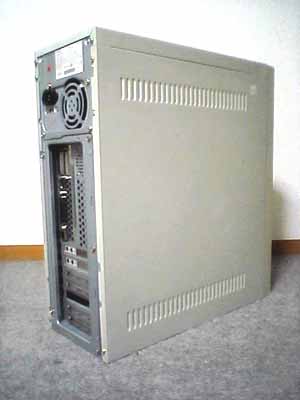

System 2 / TANNOY “System”シリーズの最下位モデル。

上位が全てデュアルコンセントリックだったのに対し、これだけは普通の2Wayだった。

ユニット保護用ネットは色々あって駄目になったので全て撤去してある(真似しない様に)。

ちなみに当時はまだMercuryシリーズの様な低価格帯モデルは輸入されていなかった。

これは91年に購入したもので、当時タンノイが出していた“System”シリーズ(確か2・8・10・12・15・215があった)という一連の業務用モニターの最下位にあたる、いわゆるニアフィールドモニターである。

まぁ、構成は後のMercuryシリーズとかと大差ない(普通の2Wayだし、フロントパネルもMDFだしねぇ)が流石に造りは丈夫で、リアの端子もバイワイヤー接続が前提で4端子構成(+と-が2セットで、内部ではそれぞれ独立したネットワーク回路を持っており、通常使用時はジャンパ用の金属棒を両端子セット間に差し込む)となっていて、それなりに太いケーブルが使える設計となっている。

System2背面端子周辺。上から国内輸入販売元のTEACが貼付した保証プレート、

TANNOY自身の銘板、そして端子ユニットとなる。

ちなみに端子右が空いているのはジャンパ棒差し込みに必要な為。

只、これはかなりケーブル(実はバイワイヤーにしないと真価を発揮しない)やセッティング(適当に置いたのでは適当にしか鳴らない)を選ぶ所があって、それなりに吟味して調整してやらないと本当にボケた鳴り方をする(ちゃんとしたオーディオ機器ならそれが当然なのだが)ので、その点面倒といえば面倒ではある(苦笑)。

まぁ、正直今時のスピーカーじゃないが、モニター用だけに調整がうまくいっている時の音には妙な癖が無く扱いやすいので、これはこれでありかと思う。

なお、アンプのパワー部は無事であった(安堵)。

西暦2004年9月10日 “シークレットアイテム”

ワールドタンクミュージアムの最新シリーズ(Series 06)がいつの間にか出ていたので一つ買ってみる。

今回はレオパルド2 A4/A6やM1A1/A2、メルカバMk.IIIなどといった現用戦車という事だったのだが、いざ蓋を開けてみると、いきなりこんなのが出てきた(汗)。

WTM恒例のシークレットアイテム、Черный орел (チョールヌイ・オリョール=黒鷲)。

ロシア軍で現用中のT-80Uの正常進化型だが、制式採用されたものではなく、Омская (オムスク)でT-80Uを製造

している「Трансмаш(トランスマシュ)」がT-80Uの車体に新型砲塔を搭載して自主開発した(らしい)謎の試作戦車。

T-80Uでさえ燃費が問題視されて満足に調達出来ない現在のロシア軍(おかげで、定数を揃える為にガスタービン

を水平対向ディーゼルにしたT-80UDやらT-72の車体とT-80Uの砲塔を組み合わせたT-90やらで補っている)には

あまりに過ぎたオモチャで、発表以来約7年が経過したが未だ採用実績はない(合掌)。

・・・これは現用戦車じゃなくて未来戦車ですがな、海洋堂さん。

まぁ、面白いからこれはこれでありかとは思うけど(笑)。

シークレットは多分試作車か何か(私は色々な意味で現用戦車に大きな影響のあったMTB70/Kpz70あたりか、それとも別の意味で色物なレオパルド3になる筈だった120mm滑腔砲2門搭載戦車駆逐車の試作車あたりかと予想していた)なんだろうなぁ、とは思っていたけど、こんな色物系でくるとはなぁ・・・。

いやはや、つくづくイイ意味で予測を裏切ってくれる会社だ(苦笑)。

西暦2004年9月17日 “\300”

ジャンクで\300にてEONtronics版Permedia3搭載AGP板(DA365(バルク)あるいはLilith P3(リテール)。SDRAM 32MB搭載)を1枚ゲット。

問題のPermedia3板。基板自体の形状は3Dlabs純正に酷似しており(とい

うかプリント基板そのものはほぼ同一)単なるOEM供給品の可能性がある。

で、帰宅後早速生きているのかどうかチェックしようとしたのだが、よく考えてみるとAGPスロットの電圧の関係でThunderK8Wには挿せず、仕方がないのでPC-9821Ra300/M40にChanponZero2-PCIを挿し、更にこれのAGPスロットにPremedia3板を挿して動作確認(爆)。

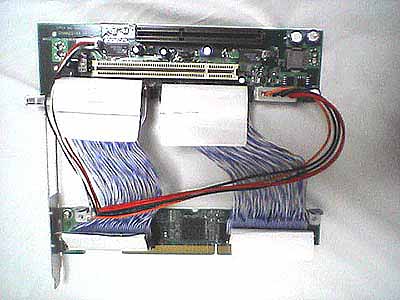

玄人志向の怪作、ChanponZero2-PCI。PCIスロットに挿してスロット本数

を増やす。只、ブリッジチップがHiNTのHB1-SE33なのでかなり遅い(血涙)。

テスト時の状況。背は低いのだがフォームファクタがNLX

対応である為に、ブラケットへの固定が出来ない(合掌)。

ちなみに3本のPCIスロットには右から順に「抜いちゃ駄目

カード」・Chanpon3・ChanponZero2を挿してある。

取りあえずチップや基板は生きていて、この種のカードとしてはかなり優秀な画質であった事が確認出来たが、3Dlabsのサイトで使えるドライバがどれか良く分からず、それなりに苦労を強いられた(苦笑)。

実は販売元のEONtronics(台湾)は既に廃業したのかサイトが消滅しており、3Dlabsが提供する純正ドライバに頼るほか無いのだが、配布されているインストーラパッケージを実行しただけではデバイスが正しく検出されず、あるいはこれがジャンク扱いの原因だったのかも知れない。

ちなみに描画性能はSavage4よりはマシなレベル(苦笑)で、何より先にも記したが画質がかなり優秀(先代同様にTexas InstrumentsのRAMDAC内蔵なので画質だけならこれに勝るチップは希少といって良いレベルである)、と実用上好感の持てる仕様・性能のチップであった。

まぁもっとも、今の観点で言えば描画性能はRIVA TNT2とかMillenium G400とかと似たり寄ったり(速い部分(Open GL)もあれば遅い部分(Direct 3D)もある)なので余った440BX/GX板で文書打ち専用のサブマシンを組むとかでないとちょっと辛い感じなのだが、何しろ入手価格が価格なので文句は言えまい(苦笑)。

さて、これはどうしたものか・・・。

西暦2004年9月20日 “RvII26”

例によって実家から送って貰ったPC-9821RvII26/N20が届く。

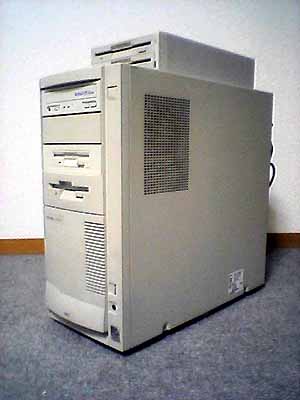

PC-9821RvII26とLFD-52。色々いじってあるのでベイやスロットの機器構成は当然オリジナルとは異なる。

拡張スロット部のアップ。WSS-PCMボードのスペースに

Chanpon3-PCIのブラケットを取り付けてある位で、特に

大したものではない(苦笑)。

4ヶ月程触っていなかったのだが、やはりこれはいい。

何しろ、CPUがPentiumII 300MHz単発でもPentium III 800MHz搭載のRa300と大差ない体感速度なのだから。

まぁ、搭載HDDの基礎体力差(Ra300にはCheetah 36ESが入れてあるのに対し、RvII26にはCheetah X15初代が入れてある)が響いているという話もあるが、やはりメモリアクセス性能(後、恐らくPCIバスブリッジの性能)の差が致命的な様だ。

・・・つくづく、CPUのリミッタさえなければねぇ・・・(溜息)。

西暦2004年9月23日 “VRM”

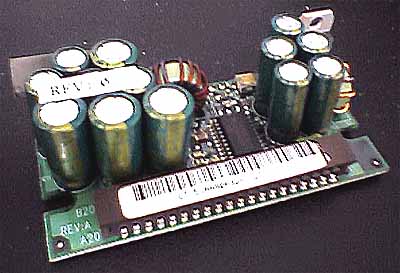

ジャンクで買ったVRM(329267-001 / Compaq)に電圧変換コントローラとしてHARRIS(現Intersil)のHIP6004BCBが搭載されている事にふと気づく。

スペアパーツナンバー329267-001。恐らくCompaqのProLiantシリーズか

何かに対応するVRM。何気にSANYO製ケミコンが使われるなど、部品の

品質がきちんと吟味されていて、好感が持てる。

・・・これ、ウチのPC-9821Ra300/M40に搭載されてるHIP6004ACBの後継機種じゃないのか?

慌ててIntersilのサイトからデータシートをDLして読んでみると、果たしてこのチップはHIP6004CB/ACBとピン互換でしかも1.30V〜2.1Vの範囲では0.05V単位で制御可能(VID0〜4の5ピンで制御する。ちなみに2.1V以上は0.1V単位で3.5Vまで出力可能)となっていた。

HIP6004ACBの場合は1.8V以下の出力が不可なので、これを積んだウチのRa300ではSlot1でCoppermineコアのPentium IIIが搭載出来なかったが、HIP6004BCBに交換すれば使用出来るという事になる。

そんな訳で、Ra300のマザボからHIP6004ACBを剥がし、VRMから剥がしたHIP6004BCBの貼り付けを実施。

途中で基板のパターンが剥がれて(大汗)修復に手間取ったりしたが、取りあえず正しく動作する様になった。

まぁ、今手元にCoppermineコアのPentiumIIIは一つもないので本当に重要な領域での動作確認が出来ていないのだが、取りあえずは覚え書きという事で。

西暦2004年9月24日 “TLA#0201”

中古無保証でバッファロー向けOEMのPX-R820Ti(TLA#0201:付属品一切無し)を\1,500でゲット。

既に2台同じもの(厳密には片方はTLA#0203、しかも純正品なので少々違う)を持っているが、貴重なPX-R820Tiという事で反射的に購入(爆)。

しかし、この値段ならばスペア部品確保として考えても惜しくはない。

今更CD-Rドライブ、それも8x上限のものなど何に使うのだと言われそうだが、4x上限のCDU948Sでも喜んで買う位なので今更これ位どうと言う事はない(苦笑)。

そんな訳でドライブ類の入れ替えを実施し、PX-R820TiとRvIIに入れていたPX-40TSi(TLA#1111)をAT互換機新1号機に回した。

上から順にPX-R820Ti、PX-40TSi、GMA-4020B、

SD-600、そしてTC-FD35M-3B2(D353M3) 。

ちなみにSD-600はエプソン製5.25インチFDDだが、

S2885ANRF-Tの新BIOSが2台目のFDDに対応し

なくなった(血涙)のでお飾りである(合掌)。

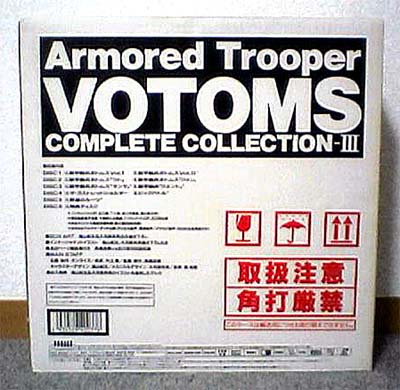

バイト代が入った勢いで、衝動的に中古屋で「装甲騎兵ボトムズ コンプリートコレクションIII」を購入(爆)。

お値段は約1.4万(税込)の所をセールとの事で1割引され約1.3万円となった(喜)。

装甲騎兵ボトムズ コンプリートコレクションIIIの輸送用外箱。多少焼けて

いるが、手に入っただけでも僥倖。ちなみに内容物は全て揃っていた。

この作品、来年2月に定価\105,000にて全話完全収録のDVD-BOX(機甲猟兵メロウリンク以外の関係作品全てが収録されている)が発売される事になっているのだが、私の場合既にLD BOXのIとIIは新品で買って持っている(ついでにメロウリンクのLD BOXも持っている)のでやはりIIIとIVが欲しい、という事で出物を探していた物である。

ちなみにこのLD BOXシリーズは、IがTV版の前半(ウド・クメン)、IIが後半(サンサ・クエント)、IIIがLDとビデオで出ていた総集編6枚+「ザ・ラストレッドショルダー」・「ビッグバトル」・「野望のルーツ」に加えて特典映像ディスク、IVが「赫奕たる異端」全話、という構成で、実はIIIが一番おいしい(笑)内容になっている。

現状ではLDプレーヤー(LVD-Z1 / KENWOOD)は実家なので部屋では再生出来ないが、バイト先で仕事の実験用にこれをキャプチャしてみるのも悪くないかも知れない(謎)。

無論、LD BOXのI・IIと一緒にプレーヤーを実家から持ってくるのが正解だとは思うが・・・。

西暦2004年9月25日 “CRT”

薙澤君から「サブ側のCRTいらん? 調子悪いんであげるけど」という事でタダで貰った(多謝)CRTが届く。

GDM-F500R / SONY

ソニーがブラウン管製造技術の粋を結集して開発した、全面0.22mmスーパ

ーファインピッチアパチャーグリル21インチFDトリニトロン管搭載CRTの一つ。

この系列の管は余程製造が大変だったのかどこにもOEM供給されなかった

らしく、自社のGDM-F500・F500R・F520の3機種にのみ搭載された。

・・・なんというか、恐ろしく大きくて重い(汗)。

(参考)FlexScanE57T / EIZO

ナナオがEIZOブランドとして川崎和男の手になる完全新規デザインのEシリ

ーズを展開するにあたって投入した、最初の新デザイン17インチCRT。

ご覧の通りオプションとしてスピーカーユニット(iSound V1)の装着が可能

で、この部分の寸法や形状は現行のFlexScanシリーズでも踏襲されている。

ちなみにこの機種以降のEIZO製品で採用された4方向カーソルボタンによる

OSDを用いたGUI設定方法は他社のディスプレイにも多大な影響を与えた。

この機体は97年正月に新品購入してからそろそろ7年が経つが、画面サイ

ズはともかく性能や操作性での不満は未だほぼ皆無のままである。

奥行きはこれまで使ってきたナナオのFlexScan E57Tと大差ないのだが、流石にこのクラスになると重量が30Kgオーバーになるので洒落にならない位重い。

2台のCRTのサイズ比較。17インチと21インチではこれだけ違うのだが、

その割に奥行に差が無いのはE57Tがこのクラスの17インチトリニトロン

管では最後の1ガン1ビーム方式(以後は1ガン3ビーム化されて電子銃

の長さが短縮された)で管の電子銃部が長い為である。なお、E57Tは

管面がシリンドリカルだが、不思議とそれは気にならない。

ちなみにこのディスプレイ、正常に動作している時の画質は絶句する程に見事なのだが、長時間稼働させているといきなりフォーカスがぼけて処置無しになる(これが「調子が悪い」の所以である)ので、速攻で修理依頼と相成った(苦笑)。

取りあえず上手く修理出来た場合はメインCRTの入れ替えを予定しているが、修理に果たして幾らかかるか判らないので、ちょっと怖い感じではある。

西暦2004年10月1日 “40周年”

今日で東海道新幹線開業40周年(祝)。

ここまで自責の人身事故が一切無いままに、そうしてあれほどたくさんの人を乗せて40年を走り続けたというのはそれ自体一つの奇跡と言っていい。

無論、そのために払われた多くの人々の努力あればこそなのだが。

願わくは今後も事故のない事を。

西暦2004年10月2日 “駆逐”

今の部屋に引っ越してから3ヶ月以上が経過したが、未だに慣れない事が一つある。

それはこの部屋に入り込む、とある種類の昆虫の事だ。

ホウ酸ダンゴを各所に設置するなど色々試行しているのだが、一体どこから入り込むのか、結構な頻度で(特に雨降りの夜などが危ない)目撃し駆除に追われている。

部屋にはマトモに食品類を置いてないから、入り込んでも何も良い事無いのだがねぇ・・・(溜息)。

西暦2004年10月5日 “掘り出し物”

DVD-Rメディア買い出しのついでに立ち寄った某ショップのジャンクコーナーでTATUNG(大同)のCOMPStation U60(TWS-5520)というUltraSPARC搭載のSUN互換機(の抜け殻)が\500で売られていた。

問題のTATUNG製UltraSPARC搭載SUN互換機。日焼

があるがこれが\500とは信じがたい造りである。

見ると筐体はいかにも同時期のPC/AT互換機用を流用している(115/230V切り替えスイッチ付き、しかも電源ボタンはソフト制御のタイプという事で汎用のATXのものと推定)っぽいし、CD-ROMドライブとしてPlextorのPX-32TSiが入っているし、FDDも搭載されてるし、ついでに妙に重い(笑)、という事で何となく購入。

帰宅後早速分解してみると、予想通り中にはSeagateのST39173W Barracuda 9LP(9GB 7,200rpm Ultra Wide SCSI)がテフロン製の68ピンケーブルにつながって入っていて、これをASC-29320のCh.AにつないでASCのBIOSからフォーマットしてみたら動作音が少々気になるが正しくフォーマットでき、ベリファイも最後まで通った(喜)。

もっとも、その代わりCPUとかメモリとかは入っていなかったのだが、こちらはハナから本来のマザボを使う気がないのでこれでOK(笑)。

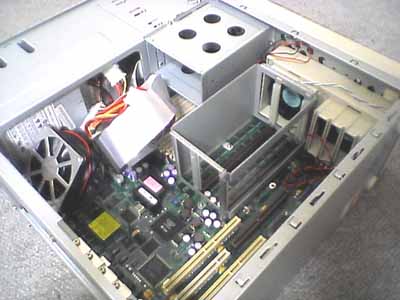

本来のマザボ。OSコン(6.3V 330μF)が22個も載っていて、それだけでも元

が取れる(笑)。ちなみに中央の籠はCPU(Dual対応)リテンション相当品。

冷却ファンはNIDECのものが2つ(CPU及び拡張カード冷却用にフロントパネ

ル部に搭載)とNMBのもの(幅の狭い筐体に収める為に専用アルミ金具で

斜めに固定)が1つ搭載されており、いずれも上物なのでかなり嬉しい。ご

覧の通り、これは引き出し式でしかも拡張ATXのマザボが搭載可能なスリ

ム筐体という事になるので使い勝手が良い。

ちなみに電源はATXの250W品で、FDDはソニーのMPF920-7という型番のものだったが、これは各部の仕様がPC/AT互換機のそれと微妙に異なっていて流用できないらしい事(何しろオートイジェクトされる(汗))が判明。

それでも、良く出来た筐体に\500払ったと思うも良し、CD-ROMドライブやHDDに払ったと思うも良し、これは無駄にする所の殆ど無い、誠に結構な買い物であった(笑)。

西暦2004年10月8日 “AT新3号機”

先日入手したCOMPStation U60をベースに、AT新3号機が何となく戦力化(ヲ)。

主なパーツ構成は以下の通り。

Mother Board:

FW-6400GXR/150/WS / FREEWAY・A-TREND

CPU:

Pentium III 550MHz(SL3FJ) / Intel

RAM:

PC100 CL=2 Registered SDR-SDRAM with ECC 128MB DIMM(PC100-222-620R / SAMSUNG) *2 = 256MB

AGP (2x) Slot:

−

32bit 33MHz PCI bus Slot #1:Graphic:

GA-VDB16/PCI / I-O DATA

32bit 33MHz PCI bus Slot #2:LAN:

LD-10/100S / Laneed

32bit 33MHz PCI bus Slot #3:Sound

Audio Cyclone SP410D / MINTON

32bit 33MHz PCI bus Slot #4:

−

32bit 33MHz PCI bus Slot #5:

−

32bit 33MHz PCI bus Slot #6:SCSI:

ASC-19160 / Adaptec

HDD:

ST39173W “Barracuda 9LP” / Seagate

3.5inch FDD:

JU-257A606P / Panasonic

Int.CD-ROM:

PX-32TSi “ULTRAPLEX”(TLA#0403) / PLEXTOR

Keyboard:

−

Mouse:

M-MAPP1KHSV / ELECOM

Case:

COMPStation U60's Case / TATUNG

Power Supply Unit:

ATX-725B / Enhance. Electronics

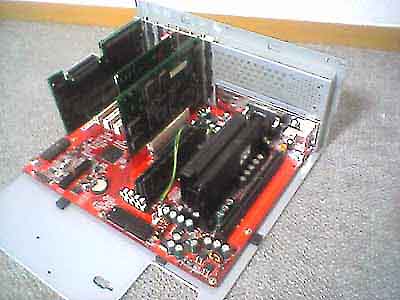

フリーウェイの紅いSlot1/2マザボを入れて組み立て。拡張ATX対応筐体で

ある事が良く分かる(苦笑)。ちなみにベース部分のネジ穴はATX規格準拠

になっていて正しく固定出来た。

例によってSCSI機器搭載機(今の所ATA/ATAPIデバイスは非搭載)なの

で中はこんな感じ。ちなみに空冷ファンが2つフロント側に搭載されているが、

これらがフル稼働すると非常にうるさいので切ってある。

ご覧の通りVGAとマウスはRa300からの臨時転用、キーボードに至っては作業の度に一時的にAT新1号機から5576-001をつなぎ変えて使用、というひどい有様なのだが、それでもいざ動かしてみると流石に腐ってもPentium III 550MHz+440GX+PC100 SDRAM 256MBだけにRa300あたりとは比べものにならない位高速で、チップセットの基本性能差の大きさとその重要性を改めて思い知らさせられた。

ハードディスクの性能で考えると、世代もその回転数も線密度も、全て98搭載のCheetah X15やCheetah 36ESの方が圧倒的に高速な筈なんだがねぇ・・・(溜息)。

西暦2004年10月9日 “さらば、ソニー製ディスプレイ”

ソニーからGDM-F500Rの修理見積もりの連絡が来る。

・・・15万円だと(大汗)?

生活さえぎりぎりの現状でそんな金が出る訳ないので、修理しなくていいと連絡。

例えどんなに極限的な使い方をしても、ちゃんと造ってあれば製造からたった4年でブラウン管交換必須の状況になるとは考えがたい(実際、EIZO FlexScanE57Tは購入以来7年にわたって酷使してきたけど、今年に入る位まで本当に故障知らずだった)のだが、一体どんな造り方してたんだろうかねぇ、あの会社は?

93年に68用に他の選択肢が事実上無い状況で購入したGVM-1415(水平同期15KHz〜36KHzマルチスキャン14インチトリニトロン管モニタ。ヴィデオ入力を装備し、デジタルRGB入力にも対応する、レトロPC用としては万能のモニタ(笑))も色々故障を頻発していたが、よもや20万オーバーのハイエンドモデルでこんな有様とは思わなかった。

そんな訳で、今後ソニー製ディスプレイは高級機ですら製品としての信頼性が低い(これじゃどこぞの怪しいバッタものメーカー並だ)と判ったので金輪際新規購入しない事に決定。

新品で買う時はやはりナナオ(EIZO)にしよう、と思った事であった。

西暦2004年10月13日 “機能分散”

何となく組み上がったAT新3号機に使用休止を決めたRa300からHDD(ST318406LW “Cheetah 36ES” / Seagate)を移設し、更にAT新1号機からのMTV3000Wの移設を実施。

要するにAT新3号機をヴィデオレコーダとして運用する事にした訳だが、流石にCheetahをU160 SCSIで動作させると前にも増して快適(当たり前といえば当たり前だが)で、CPUパワーとかメモリ実装量とか電源容量とかにやや不安があるが、予算も無い事だし当面はこの構成で運用する事にした。

・・・取りあえず、最低でもいつ止まるか知れたものではない(会社用に買った同型機のは死んでいた)電源だけは何とかしておきたいのだけどねぇ・・・(溜息)。

無論、この辺は今後順次入れ替えの予定だが、何処までコストをかけて良いのか? という問題も絡んでくるので難しい所ではある。

最終的にこの筺体だと構造的にThunder K8Wでも入れられる事は判っているのだが、現在の経済状況を考えると、そんな日は当分来そうにない(合掌)。

西暦2004年10月16日 “拾いもの”

会社からの帰宅途中、廃材置き場だかゴミ捨て場だか良く分からない空き地にキーボードが捨てられているのを発見し、保護(ヲ)。

109配列のいかにも安物な感じの代物だったが、AT新3号機にはこの位でも事足りる(ログインとBIOSの設定位しかキーボードを使わない)。

分解すると中からゴミやら蟻やらがぞろぞろ出てきたりした(苦笑)が、風呂場で完全に分解し熱湯消毒の上で洗浄を行うと、何となくそれらしい感じになり、再組み立てしたら正しく動作したので当分はこれを使う事に決定。

捨てる神あれば拾う神有り、という事だが結構捨てられてるのだよなぁ、こっちだと。

西暦2004年10月26日 “SATA”

玄人志向が出した、PCI-X対応のSATA IIカードであるSATA2RAID-PCIXと、SYBAのUATA-SATAコンバータであるSD-SA2IDE-A1 2つを購入し、AT新1号機のGMA-4020BをSATA接続に変更。

ちなみにSD-SA2IDE-A1を買ったのは、この製品がSiliconImage製チップを搭載している為で、コンバータ側とコントローラ側(SATA2RAID-PCIXはSiI3124を搭載している)の実装チップが共にSiliconImage製の場合、ATAPIデバイスでも変換可能となる為である。

で、肝心の動作状況なのだが、接続を切り替えてマザーボードのBIOS設定でオンボードATAコントローラを無効にしてから起動してみたところ、CPUが1ランク以上高速化したのに匹敵する、劇的な体感速度の向上が得られた。

・・・やはり、チップセット内蔵ATAコントローラが足かせになっていた様だ(苦笑)。

ATAインターフェイスの場合、バスマスタ転送でさえBIOSの仕様の関係上定期的にハードウェア割り込みがかかるという頭の悪い仕様なので、チップセットに内蔵する限りどこがどう作ってもこうならざるを得ないらしいのだが、それにしてももうちょっと何とかならないものかとは思う。

ちなみにThunderK8WにはオンボードでSiI3114が搭載されているのだが、これを有効にしているとBIOSのせいか妙に起動が遅くなるという問題が判明したので、こちらの使用はあまりお勧めできない。

たかだか2倍速のDVD-RドライブだけをつなぐのにPCI-XのSATA IIコントローラ搭載カードを買うというのもいかがかとは思う(実はBarracuda 7200.7もUATA/133-Ultra160 SCSIコンバータを外してSD-SA2IDE-A1につないでみたのだが、DiscJugglerで速度が遅いと怒られてしまった(泣))が、これなら今後SATA II対応の高速HDDが出回り始めてから乗り換えても良いと思い始めている(苦笑)し、そもそも空きスロットの関係でPCI-X対応カードの方が有り難いので、これはこれで有りだろう。

西暦2004年10月30日 “疲労困憊”

色々と仕事が積み重なって疲労困憊中。

おまけにこういう時に限って金は無いしPCも壊れる(血涙)。

折角組んだAT新3号機でマザボが半分死亡と判ったのだが、さてどうした物か・・・(溜息)。

西暦2004年10月31日 “2型54号”

久々に更新。TsunamiATXの項が増えた以外は既にあるページのメンテナンス中心なのだが、PC系と下津井は細かいところで色々手が入っている。

只、色々忙しくてOver the Rainbowは全然着手できていない(合掌)。

一応、当ページの内容の無断転載等を禁止します